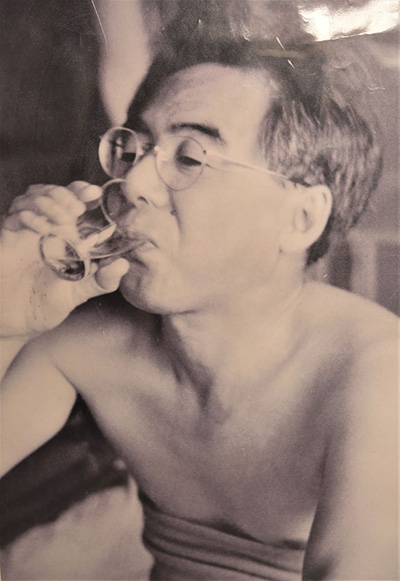

酒を飲む坂口安吾。安吾は松之山と松之山の酒をこよなく愛した。(大棟山美術館所蔵)

新潟市出身の作家である坂口安吾が、作家としての核を松之山という地に見い出したということは、すでに前の記事(坂口安吾特集Ⅰ「作家としての原点なった松之山」──ボーダーとしての存在意義を意識した場所)で書いた通り。今回は少し視点を変えて、安吾が愛した松之山の村山家の人びとと酒というテーマで進めてみたい。

安吾は松之山をこよなく愛した。その背景には松之山の造り酒屋でもあった村山家との強いつながりがある。

安吾の叔母(安吾の父坂口仁一郎の妹)の貞が松之山の造り酒屋の長男、村山政栄に嫁いた。ついで安吾の姉のセキが明治43年、安吾が4歳のときに政栄の前妻の長男、村山真雄に嫁いだ。

その真雄だが、じつは新潟中学(現在の新潟高校)に進学した際、新潟市西大畑にある安吾の家に下宿している。そんな因縁深い関係のなかで、安吾は子供の頃から、松之山の村山家の人たちと交流し、気心の知れた関係だったと推測できる。

実家と母を極度に恐れ、嫌っていた少年安吾

新潟市と松之山は距離にして約130km離れている。新潟市は現在、本州日本海側の唯一の政令指定都市で、80万人を超える人口を誇っているが、安吾が子どもの頃もやはり港町として栄え、新潟県庁所在地として政治的にも経済的にも、新潟県の中心地だった。

坂口家はその新潟市の中でも最も中心である西大畑という場所にあった。付近には県知事公舎や、市内で最も古く格式が高いとされる料亭「行形亭(いきなりや)」、豪商齋藤家の別邸などが並ぶ一等地であり、当時もっとも栄えた繁華街である「古町」のすぐ近くでもある。

言うならば、安吾は新潟市の中でももっとも中心地、繁華街に生まれた都会っ子なのだ。ただし、その生家は安吾にとって必ずしも居心地の良い場所ではなかった。

「私は「家」というものが子供の時から怖しかった。それは雪国の旧家というものが特別陰鬱な建築で、どの部屋も薄暗く、部屋と部屋の区劃が不明確で、迷園の如く陰気でだだっ広く、冷めたさと空虚と未来への絶望と呪咀の如きものが漂っているように感じられる。」(『石の思い』1946年)

1917(大正6)年、兄献吉(左、21歳)と当時11歳の安吾。(大棟山美術博物館所蔵)

安吾の生家は今はなく、新潟大神宮の脇の道路とその向こうの料亭「行形亭」に面する区画に変わっている。520坪という広大な敷地に90坪もある寺のような建物で、昔はお坊さんの学校だったという。松などの木立がうっそうとして、昼なお暗い敷地だった。

そんな旧家の暗さだけでなく、母親との関係が決定的だった。

「私は今では理由が分るから当然だと思うけれども、当時は分らないので、極度に母を憎んでいた。 (中略) 八ツぐらいの時であったが、母は私に手を焼き、お前は私の子供ではない、貰い子だと言った。そのときの私の嬉しかったこと。この鬼婆アの子供ではなかった、という発見は私の胸をふくらませ、私は一人のとき、そして寝床へはいったとき、どこかにいる本当の母を考えていつも幸福であった。」(前掲書)

やんちゃな餓鬼大将で問題児でもあった安吾は、母親から嫌われ無視され続けた。といっても幼少期の頃の、親に対する甘えとひがみがあったのだろう。むしろ母に対する過剰な思慕があるがゆえに、思うように振り向いてくれない母に対して反発し、それによってますます両者の溝が深まっていったようだ。

「私が子供のとき、暴風の日私が海へ行って荒れ海の中で蛤をとってきた、それは母が食べたいと言ったからで、母は子供の私が荒れ海の中で命がけで蛤をとってきたことなど気にもとめず、ふりむきもしなかった。私はその母を睨にらみつけ、肩をそびやかして自分の部屋へとじこもった」(前掲書)

安吾は13人兄弟の12子であり、戦前の家はとくに家父長制が徹底していたので、長男は大切にされるが、大家族の末子はどうしても存在感が薄くなる。親の愛を感じることができず、それを切に求めるがゆえにひねくれ、素行が荒れるのはいつの時代にもある普遍のパターンだ。

母親が嫌いで憎むのではなく、思慕が強すぎるがゆえ。だから後年、安吾と母親の間は兄弟中でもっとも仲のよいものになったと自ら告白している。しかし、いずれにしても、若き安吾が家を呪い、故郷を煙たく思っていたことは確かなことだ。

心の故郷と安らぎを松之山の自然と人に求めた

実家に温かいつながりを期待できない安吾が、新潟市から遠く離れた松之山の姉の嫁ぎ先である村山家とその人たちに、故郷の温かさを投影し、求めたと考えても不思議ではない。

若き安吾が、どの程度村山家を訪ねたかは定かではない。しかし、街である西大畑の実家にはない、深い山々の自然があり、自分を受け入れ歓待してくれる温かい人たちがいる。松之山は若き安吾にとって、心安らぐ「救いの地」であったと言ってもいいだろう。

安吾が作家としてデビューしたのは1941(昭和6)年である。しかし作家として本当に書きたいことが見当たらないと悩んでいた。そこから脱するきっかけになったのが松之山をモデルにした『黒谷村』(1941年)であることは、すでに安吾特集Ⅰで触れた通りだ。

作家としての自分の核を松之山に見たのは、安吾がそれだけ松之山の地と人を愛し、自分の深い部分につながっているという実感があったからだろう。

2021年5月15日に旧村山家である「大棟山美術博物館」で恒例の「坂口安吾まつり」が行われた。

村山家という旧家であり、地元の名家であったことも大きいだろう。現在、「大棟山美術博物館」としてその歴史を保つ村山家の始まりは、今からなんと800年前にまでさかのぼる。

1200年代、佐渡の村山村から移住した人物が村山家の始まりと言われ、1400年代には松之山の名主職となった。同年代半ば、この地で頻発する地滑りによって現在の場所に移った。

1600年代後半、後継ぎが次々に亡くなり、経済的にも困窮した時期があったが、当時の村の人たちの助力で立ち直ると、大庄屋として復活し、新田開発や取水工事などで村を興し、名実ともに地域の名家となった。

その後造り酒屋としても大きくなり、「越の露醸造」として知られるようになった。第30代当主の村山真雄は松之山町長を務めるなど、町政にも大きな力を持った。

古い歴史を誇る家の膨大な文化的蓄積、そして真雄が旧制中学である新潟中学に進学するなど、教養や文化レベルの高さが、安吾に刺激を与えたことは事実だろう。

もちろん、坂口家ももともと新津の大庄屋であり、「阿賀野川の水は尽きても坂口家の金は尽きぬ」などと言われるほどの裕福な家だった。父親仁一郎は政治家であり、現在の新潟日報の前身、新潟新聞の社長でもあった。

しかし、安吾が本当に羽根を伸ばし、その土地や空気、人々から様々なものを吸収できたのは松之山であり、名家の村山家とその家の人たちからだったのではないだろうか。

「昭和初期の村山邸想像町鳥瞰絵図」(大口昭治画) 旧村山家の全貌。明治20年の更正図、昭和初期の住宅地図、大正期の旧村山邸記憶想像図、大正期の絵葉書などをもとに、大口昭治氏が現地をスケッチして描いた。(『松之山町史』より)

芸達者で風流な松之山の人びと──⇒その伝統はどこから来たか?

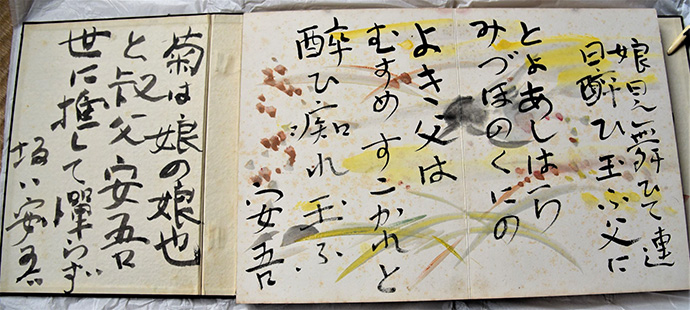

安吾が作家になってから、村山家の人びとと一緒に描いた画譜がある。『小菊荘画譜』と呼ばれるその画譜は、3冊98ページに及ぶ。1932(昭和7)年12月、真雄の長女、喜久が胸を患って鎌倉に療養中、安吾は姪っ子である喜久の見舞いに訪れた。

同画譜はその際、病床の喜久を元気づけようと、安吾と真雄、真雄の弟の政司の3人によって描かれたものだ。小菊荘の「菊」は「喜久」に掛かっている。

3人で酒を飲みながら描いたもので、ときに支離滅裂な雰囲気を漂わせながらも、絵も文もユーモアと遊び心に溢れている。

「菊は娘の娘也と叔父安吾世に推して憚らず」

「娘見舞ひて 連日酔い玉ふ父に とよあしはらみづほのくにの よき父は むすめすこかれと酔ひ痴れ玉ふ」(いずれも『小菊荘画譜』より)

1932(昭和7)年12月、安吾の姪で村山真雄氏の長女喜久が胸を患い鎌倉に療養中、安吾が見舞いに訪れ一緒に描いた『小菊荘画譜』。これによって姪っ子の快癒を祈願した。(大棟山美術博物館所蔵)

ユーモラスな表現の中に、安吾の姪っ子への深い愛情が感じられる。そして若い彼女の病からの快復を切に祈った。

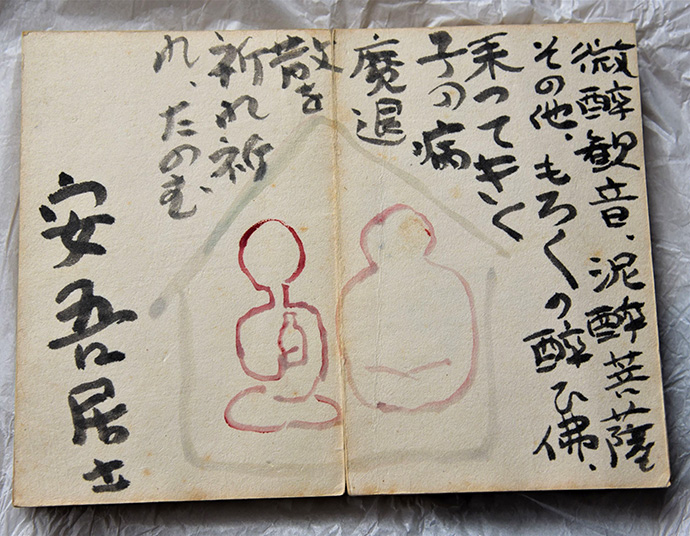

「微酔観音、泥酔菩薩 その他もろもろの酔い仏、来(きた)ってきく子の病魔退散を祈れ祈れ、たのむ」(『小菊荘画譜』より)

同じく『小菊荘画譜』。安吾の姪っ子を思う気持ちが表れている。

安吾の叫びに近い思いが溢れている。そのためかどうかはわからないが、喜久はその後めでたく快復した。当時喜久は14歳。安吾は26歳。ちょうどその前後と思われる喜久の写真があるが、美人であることがわかる。

松之山の若い姪っ子は安吾の自慢の姪っ子であり、自由闊達な彼女の存在が作家安吾に大きなインスピレーションを与えたことは、後に改めて触れることにしよう。

いずれにしても、このような風流な遊びができるのは、村山家の人々の知的教養と感性が高かったことの証でもある。絵心、歌心がなければ、これだけのものを、一気に描くというのは難しい。

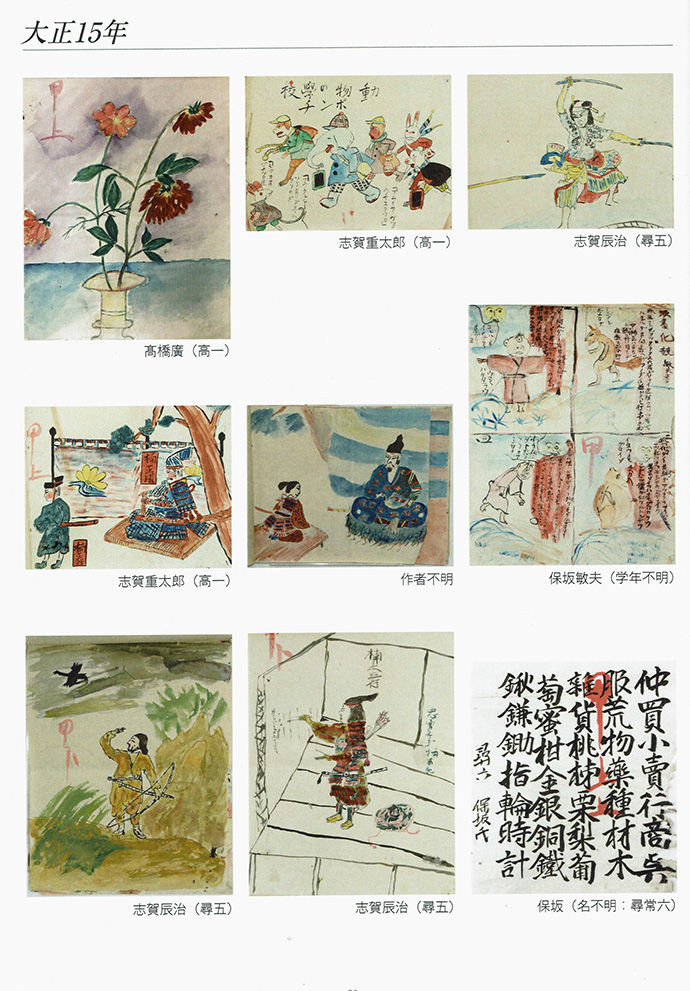

ちなみに、松之山という土地自体が、書や画に対してリテラシーが高い土地柄と言えそうだ。松之山の中に下川手という集落がある。「美人林」というブナの森で有名な場所の近くだが、その下川手集落には、1919(大正8)年から1944(昭和19年)まで(間をあけて1952(昭和27)年も)、毎年この地域の子どもたちが制作した絵画・書写が約3000点も保存されている。

これらは学校ではなく、地域単位の課外活動として家庭で描かれたもので、地域の芸術・芸能に対する取り組み、教育教養に対する意識の高さが伺われる。これが戦後ではなく戦前、しかも大正時代からということにも驚く。

1919(大正8)年から1944(昭和19)年までと1952(昭和27)年、下川手集落の子供たちが描いた絵と書約3000点が、同集落に残され保管されている。それらは集落などの人たちによって『下川手集落の<軌跡>』という本にまとめられた。同書のページより抜粋。

坂口安吾特集Ⅰでも触れたように、松之山という土地は一見越後のどん詰まりに見えながらも、かつて交通の要衝であり、人が行き来し文化が伝えられる土地柄でもあった。旅人や異郷の人たちをもてなし楽しませるためにも、芸術・芸能の技を身に付け、村人それぞれが何らかの腕に覚えを持っている。

これは同じ「ボーダーの地」である佐渡にも共通する特徴だ。佐渡も、村人たちが能を舞い、鬼太鼓を打つ。それと同じような文化度の高さと成熟があったのではないか。

このようなさまざまな背景が、この『小菊荘画譜』に現れていると考えると面白い。酒を飲みながら、そして可愛い姪っ子の快癒を祈りながら、安吾は一生懸命、そして楽しみつつ、風流で感性鋭い村山家の人たちと、この優雅な言葉遊び、画興に興じた。

安吾が愛飲した「越の露」とその復活

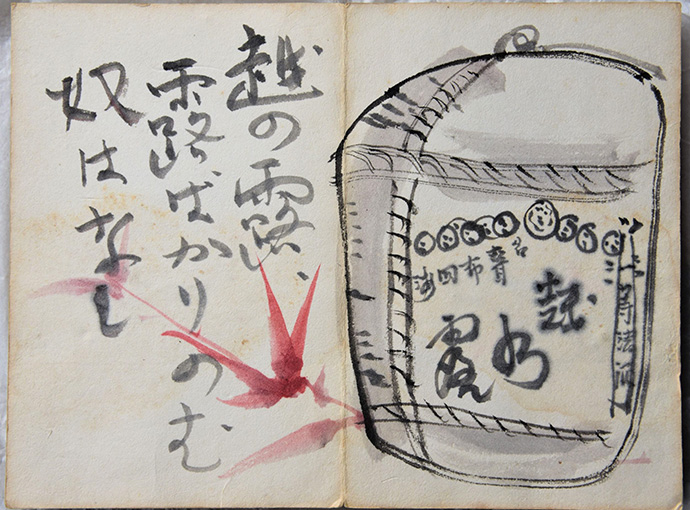

さて、酔狂に任せながら『小菊荘画譜』をものした背景には、酒の力もまた大きい。同画譜には、その時飲んでいた「越の露」という酒の描写が時折出て来る。

「この中に わが酔いもあり 小さき樽」

「越の露、露ばかりのむ奴はなし」(いずれも『小菊荘画譜』より)

『小菊荘画譜』に描かれている村山家の酒「越の露」

「越の露」は造り酒屋である村山家の銘柄だ。安吾はことのほかこの酒を気に入り、愛飲している。

1936(昭和11)年12月11日付けの新潟新聞に寄稿した安吾の「新潟の酒」の中に、「越の露」が作家仲間に好評だったことが書かれている。

「尾崎士郎氏が月々の酒代に怖れをなして相談をもちかけてきたので義兄の紅村村山真雄氏が「越の露」の醸造元であり、かねて知人関係へは一斗十円でわけてくれる例があつたところから、紹介した。これが非常な好評で、尾崎方で一杯グッとひつかけた輩がわれもわれもと紹介状を書かせにくる。地酒宣伝の功績甚大なものがあるが、私のは売元の方が損をしてゐる酒なので自慢にならない。」(「新潟の酒」)

文士仲間の尾崎士郎に「越の露」を紹介したところ、尾崎の家で飲んだ客が我も我もと欲しがるほど好評だったが、特別価格で醸造元の村山家に負担を掛けてしまったというエピソードである。

安吾が大好きな松之山の村山家は、これまた安吾が大好きな酒を大量に作っている蔵元でもあった。大酒飲みだった安吾にとって、これほどの幸運があるだろうか? 酒を通じて、安吾は松之山といっそう強く結びついていたのである。

その「越の露醸造」は昭和38年、上越地区の他の3つの酒蔵と合併し「新潟第一酒造」となった。初代社長は真雄の次男である政光氏(長男は早逝)であったが、「越の露」は一度なくなる。しかし、その後現在社長の武田良則氏によって、2000年代に入って復活する。

毎年5月に大棟山美術博物館で行われる『坂口安吾まつり』で、安吾の小菊荘画譜に『越の露』が描かれているのを発見した武田社長が、ぜひこれを酒のラベルにしたいと、安吾の息子である綱男氏に許可を得てそれが実現した。

紆余曲折を経ながらも、「越の露」は安吾の酒として再び世に復活したのだ。

早逝した美貌の姪が、作家安吾の女性像を形作った

ところで、病を克服した喜久だったが、その命はあまりに儚く短いものであった。1938(昭和13)年6月29日、喜久は嵐の夜に自宅近くを囲っていた堀に身を投げ、突然この世を去ってしまう。

若干20歳、1年前に結婚したばかりだったが、夫が出征し音信不通になった。それら諸々による心労がたたったのではないかと言われているが、いまや真相ははっきりとしない。

安吾はこのとき、自らの恋愛の破局を描いた『吹雪物語』を書き上げ、京都から帰京したばかりであった。報を受けた心中、驚きと悲しみは如何ばかりだっただろうか。 まして愛娘として愛情を降り注いでいた父親真雄に至ってはなおのことだろう。

喜久の死は、安吾の代表作である『堕落論』にも書かれている。

「美しいものを美しいままで終らせたいということは一般的な心情の一つのようだ。十数年前だかに童貞処女のまま愛の一生を終らせようと大磯のどこかで心中した学生と娘があったが世人の同情は大きかったし、私自身も、数年前に私と極めて親しかった姪の一人が二十一の年に自殺したとき、美しいうちに死んでくれて良かったような気がした。一見清楚な娘であったが、壊れそうな危なさがあり真逆様に地獄へ堕る不安を感じさせるところがあって、その一生を正視するに堪えないような気がしていたからであった。」(『堕落論』1946年)

左端が安吾の姪っ子の喜久。その隣が安吾の姉が嫁いだ村山真雄。その右隣が安吾の姉セキで、一番右端が喜久の弟で第31代村山家当主となった政光。(大棟山美術博物館所蔵)

壊れそうな危うさを感じ、真っ逆さまに地獄へ堕ちる不安を、安吾は美しい姪に感じていた。ただし、同時にそれとは正反対の、若い女性特有の生命の輝きも姪っ子に感じていたようだ。『青春論』という作品には、結核性関節炎に侵されているもう一人の別の姪っ子が出て来る。

若いころから闘病生活を続けていた別の姪っ子は、成長が遅く感情表現が乏しい。当時東京で家族と暮らしていた安吾の家に滞在していたが、そこに胸を患って復活した喜久も訪ねていた。半分生気のないその姪っ子と比較して、喜久の少女らしい明るさが目立つ記述がある。

「そのころ、もう一人の姪(喜久のこと、筆者注)が泊っていて、この娘は胸の病気の治ったあと楽な学校生活をしながら、少女歌劇ばかり見て喜んでいた。この姪が少女歌劇の雑誌だのブロマイドを見せてアジるから、一方もそういう気持になってしまうのは仕方がない。尤(もっと)も、見物のあと、やっぱり面白いとも言わないし、つまらないとも言わなかった。相変らず表情も言葉もなかったのである。それでも、胸の病の娘がかがみこんで、ねえ、ちょっとでいいから笑ってごらんなさい。一度でいいから嬉しそうな顔をしなさいったら。こら、くすぐってやろうか、などといたずらをすると、関節炎の娘の方はうるさそうに首を動かすだけだったが、それでも稀には、いくらか上気して、二人で話をしていることもあった。」(『青春論』1942年)

ここで描かれている喜久は、普通の十代の明るく好奇心の強い娘である。生気がなく生命力の乏しい結核性関節炎の娘と対照的だ。しかし、だからこそ安吾は喜久に死の匂いを感じたのではないだろうか。

明るく元気な姪っ子の方にこそ「壊れそうな危うさ」を感じる。光が強ければ同時に影も濃い。死の影の濃さを、安吾は明るく闊達な喜久の方に感じていたのである。そしてその予感は数年後に的中する。

生に貼りついている死、明るさの中に刻まれている深い闇。そんな少女の生と死の鮮烈なコントラストが、松之山のむせかえるような豊かな自然の中で昇華したのが、『木々の精、谷の精』という作品だ。喜久の死の次の年、1939(昭和14)年に書かれた。

作品の中に登場する「小暮山」は松之山がモデルだ。そして東京在住の主人公の玉木修吉は、ひと夏を友人の姉の嫁ぎ先の、小暮山の秋山家で過ごす。その秋山家の娘葛子は、生き生きとした目と表情、獣のような俊敏さと健康なエロティシズムが特徴だ。明らかに喜久をモデルにしている。

修吉は葛子に誘われ、山の秘境である谷底の瀞(とろ)に向かう。そこで全裸に近い3人の娘が沐浴する姿を目にする。その美しい姿態に目を奪われながらも、健康的な美しさとはまた異質な、葛子の深く沈んだ美しさこそ、この谷にふさわしいと感じる。それは「谷の精」と呼べる存在であった。

ただし、その葛子は後日、突然行方不明になる。

「葛子が死んだとすれば、あの谷底の瀞だろう。その想念はしみじみ美しいものだった。そうして自分の思い付きを人びとに語ってみた。果たしてそこに葛子の死体が浮いていた。」(『木々の精、谷の精』)

むせかえるような自然と生命の横溢。そこに刻みこまれている死。野生の鮮烈さとエロティシズム……。安吾の死生観、女性観の原型がここにある。『夜長姫と耳男』『桜の森の満開の下』『戦争と一人の女』『女剣士』など、その後の安吾の作品に、これらが形を変えて幾度も登場してくる。

喜久は安吾の中で生き続け、さまざまな作品となって今日まで輝き続けているのである。

作家坂口安吾は、終戦後の1946年に『堕落論』を発表してセンセーションを巻き起こし、一躍文壇の寵児となります。以後太宰治、織田作之助らとともに戦後無頼派として、小説、エッセイ、歴史小説、推理小説と幅広く活躍します。いまも根強い人気を誇る安吾ですが、松之山とはとても縁が深いことをご存じでしょうか。安吾の姉が、松之山の造り酒屋村山家に嫁いだことから、安吾は若い頃、この姉を頼って頻繁に村山家を訪れ滞在していました。安吾の作品に、『黒谷村』(1931)、『村のひと騒ぎ』(1933)、『逃げたい心』、『木々の精、谷の精』(1939)などがありますが、これらは、松之山ゆかりの作品です。

「虚空の百合」は、松之山を舞台にした坂口安吾作品の世界観を体現できる短編映画として松之山安吾の会が制作したものです。

安吾が紡いだ言葉と共に、松之山の情景が映し出されます。短編映画「虚空の百合」は、こちらからご覧いただけます。