安吾唯一の理解者の姉が嫁いだ先が松之山だった

坂口安吾──。太宰治、織田作之助らとともに戦後無頼派と称され、終戦直後に活躍した作家である。

「生きよ堕ちよ」。まっとうに生きるためには、人間は一度、堕ちきるところまで堕ち切らなければならない。

1946年4月、雑誌「新潮」に発表された『堕落論』は、戦後の混乱の中、社会の急激な変化にとまどう多くのひとたちに生きる力を与え、安吾は一躍流行作家になった。

1955年に、48歳の若さで急逝するが、『桜の森の満開の下』や『白痴』という純文学だけでなく、『織田信長』『道鏡』などの歴史小説や『不連続殺人事件』『安吾捕物帳』といった推理小説など幅広く活躍した。

資料提供:新潟市 安吾 風の館/撮影:林忠彦

坂口安吾(さかぐち・あんご)

1906年10月20日、新潟市西大畑生まれ。旧制新潟中学を中退する際、机の裏に「余は偉大なる落伍者となって、いつの日か歴史のなかによみがえるだろう」と彫ったという。東京の豊山中学に編入後、小学校の代用教員を経て東洋大学印度哲学倫理学科を卒業。1931年に『木枯らしの酒蔵から』『風博士』で文壇にデビューする。戦後の46年に『堕落論』を発表してセンセーションを巻き起こし、文壇の寵児となる。以後太宰治、織田作之助らとともに戦後無頼派として、小説、エッセイ、歴史小説、推理小説と幅広く活躍する。55年2月17日、当時の住まいである桐生市の自宅で脳溢血で倒れ48歳で死去する。主な作品に『日本文化私観』『白痴』『桜の森の満開の下』『不連続殺人事件』『安吾新日本地理』など。

いまも根強い人気を誇る坂口安吾だが、松之山とはとても縁が深いことをご存じだろうか?

じつは安吾の姉で五女のセキが、明治43(1910)年、安吾が4歳の時に松之山の造り酒屋の長男、村山真雄に嫁いだ。真雄はその後、松之山村長としても活躍した人物でもある。

安吾は若い頃、この姉を頼って頻繁に村山家を訪れ、滞在していた。現在は「大棟山美術博物館」として、旧家の造りと品々、そして安吾の残した画譜など、歴史的な史料が保存されている場所である。

ちなみに、安吾は13人兄弟の12番目だったが、一番上の姉から四女までが父の前妻の子であり、異母姉であった。

五女のセキは同じ母親の一番上の姉であり、それだけ気心も知れていたのだろう。

安吾の姉セキが嫁いだ村山家の面影を残す、大棟山美術博物館。安吾の描いた画譜や造り酒屋で名家であった村山家の資料や遺品などが保管されている。

「山のどん底」である松之山こそ、安吾作品に最も登場する新潟の地

そんな姉の嫁ぎ先だからこそ、安吾は県境に近い秘境のような松之山を好んで訪れたのだろう。ただし、それだけではなく作家坂口安吾が形成される過程で、この松之山という土地が非常に大きな影響を及ぼしているのだ。

『逃げたい心』(1935))という初期の短編に、松之山の地名が出てくる。

「長野から三、四時間の旅程で、すでに越後ではあるが、信越国境を越えて間もない山のどん底に、松之山温泉というものがある」

「山のどん底」という表現が安吾の松之山の印象を表しているようで面白い。安吾は新潟市の実家から松之山に行く場合、信越線にのって柏崎駅の手前の安田駅で降り、そこから徒歩で向かったという。その距離は約45㎞。途中山あり谷あり10時間近くかかる。体力に自信がありスポーツ万能だった安吾だからこそだろうが、辿り着いた場所がまさに「山のどん底」のように感じたとしてもおかしくはない。

安吾が「山のどん底」と称した松之山。温泉街の奥の坂を上がったところから少し入ったところから、現在の松之山3号源泉を望む。まさに谷底に沈んだ場所に見える。

「安吾作品の中に一番多く現れる新潟の土地は実家の新潟市ではなく、じつは松之山です。『黒谷村』(1931)、『村のひと騒ぎ』(1933)、『逃げたい心』、『木々の精、谷の精』(1939)など、いずれも幻想的で現実と非現実、生と死が重なり合った不思議な作品が多い」と話すのは、作家・評論家の七北数人氏だ。七北氏は1997年から2000年まで、筑摩書房の『坂口安吾全集』(全17巻)の編集に携わった。

安吾が作家としてデビューしたのは、1931(昭和6)年、『木枯らしの酒蔵から』『ふるさとに与する讃歌』『風博士』が永井龍夫や牧野信一といった文壇の大御所に評価されたからだが、安吾自身はこれらの作品を評価していない。

「私は然し自信はなかった。ない筈だ。根柢がないのだ。文章があるだけ。」(『二十七歳』(1947))。「私は短編小説をたった三つ書いただけで一人前の文士になってしまったけれども、私の文学的素養は甚しく低いもので、何よりいけないことは、文学によって是が非でも表現しなければならないような問題もなく、自分自身すらもなかった。」(『処女作前後の思い出』(1947))

小説家として自分の核になるものがない。内面から湧き上がる書きたいものがない。これは作家として致命的だろう。デビューを果たした安吾の、深刻な問題でもあった。

『黒谷村』で作家としての核をつかんだ

その問題を乗り超える転機となったのが、直後に発表された『黒谷村』だ。牧野は同作品を激賞している。

「坂口安吾の「黒谷村」は傑作であった。私は、その前の「風博士」で、はじめて作者の名前に接し、短い感想を書いたが「黒谷村」に到ると作者の視野は忽然として趣を変え、極まりなき風景の、冷々と澄み渡った霞を透して動く人物の姿が、得難きプリズム望遠鏡のレンズに映り出て手にとる如く浮かんでくる。(中略)彼の作家の頭上には不変一徹の清新な雲が虹をはらんで絶え間なく揺影しているのだ。」(牧野信一「真夏の世の夢」)。

「不変一徹の清新な雲が、絶え間なく揺影している」と牧野が絶賛するように、安吾も自分の中で1つの核を手に入れた実感があったに違いない。その核とはまさに松之山であり、松之山の風土と安吾の本質が一種ハレーションを起こした結果であった。

「私のこういう漠然とした帰心とでも云ふか、ノスタルヂイとでも云うか、生れついて甚だ熾烈なものらしく、「黒谷村」といふ小説は半分夢心地で書いたもので、そういう夢心地の部分は今読み返してみると、みんなこの漠然とした心の影にふれていて、自然に滲みでるものらしい。私は今「文藝春秋」にだす筈の「逃げたい心」という小説を書いている最中だが、これもやつぱりそういうもので、どうしても書かずにいられなくなるのである。」(『分裂的な感想』(1935))と安吾は自らの作品を評している。

「根柢がない」「是が非でも表現しなければならないような問題もなく、」と言っていた安吾が、ここで「自然に滲みでる」「どうしても書かずにいられなくなる」と表現が一変していることに注目したい。

安吾の言う「帰心」「ノスタルヂイ」を、安吾は松之山に見たのである。そしてそれが自分の核であることをはっきりと認識したはずだ。だからこそ、その後の初期の作品に松之山を彷彿とさせる舞台、ストーリーが次々に出てくるのだろう。

七北氏は「安吾の実家は新潟市の中心街の一等地。新潟とは言っても都会の人間です。山間の松之山は安吾にとって『ふるさと』の心象風景であり、心の原型だったのでしょう」と話す。

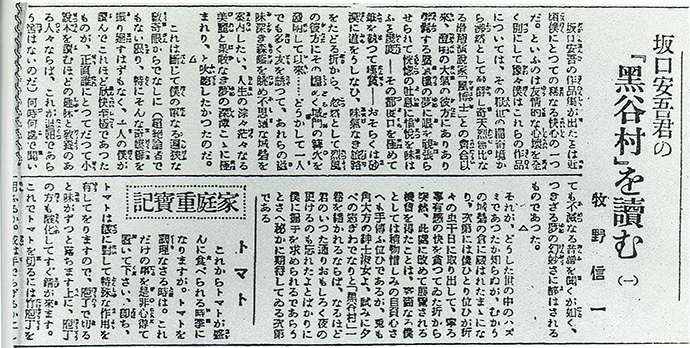

当時、文壇の寵児であった牧野信一が、安吾の『黒谷村』を激賞する新潟新聞(昭和10年6月28日)

鮮烈なエロティシズムと死の匂いが漂う作品

それにしても、『黒谷村』も『逃げたい心』も不思議な世界観を醸し出している小説だ。『黒谷村』は、主人公の矢車凡太が黒谷村のお寺の住職である旧友の蜂谷龍然を訪ねたひと夏の出来事の話である。

村を歩くと、野良仕事をしている村の娘たちから秋波を送られる。夜這いの合図だと後に気づくが、しかしカラッとしていて、明るいエロティシズムが漂っている。

龍然の不倫相手である由良という女は、その不倫の一方で、村を訪れている女衒と懇意にしていることが発覚する。

主人公と龍然と由良、そして女衒の関係を軸に、由良が夜になると凡太の部屋を訪れたり、盆踊りの夜の饗宴など、山深い黒谷村の夢幻の時間が過ぎていく。山間に漂う女たちが醸し出す鮮烈なエロティシズムと裏腹に、作品のそこかしこに死の匂いが交錯する奇妙な作品だ。

『逃げたい心』は失踪癖、放浪癖のある主人公蒲原氏の子供である魚則(うおのり)が同じく失踪し、長野県警から連絡が来て、家族と知り合いの一同で迎えに行く話である。ところがここでも蒲原氏は家族一同と行動を共にせず、途中勝手に善光寺に立ち寄るなど、別ルートで向かう。旅館で魚則と家族が落ち合い、ついでにそこから松之山温泉に行こうという話になる。

松之山温泉でも、蒲原氏は一人夜の松之山を抜け出し、十日町まで足を延ばす。次の朝ようやく戻ると、旅館は蒲原氏が失踪したと大騒ぎになっている。

蒲原氏は魚則と同じく、家族を愛しているのだが、だからこそ「逃げたい」と思う人間だ。「……私は家族を愛しています。激しく愛していますけれど、なぜ私たちは愛する人たちのところへ帰らなければならないのでしょう? 私は怖ろしいのです。それに切ないのです。(中略)温かいものの悲しさには、とてもとても、やりきれない」(『逃げたい心』)と告白する。

作品の中に登場する松之山の地名とは?

ちなみに、この作品の中には、松之山の地名や場所が具体的に登場する。一行が温泉街に着くや、松山鏡伝説の池である「鏡ヶ池」を訪ねるシーンがある。

松山鏡伝説とは以下のような話だ。

──奈良時代「万葉集」の歌人である大伴家持が蝦夷征伐に失敗したかどでこの地に流され、中尾にある鏡ヶ池のほとりに居を構える。そして土地の女との間に「京子」という娘をもうける。その後家持は京に戻り、母親は流行病にかかって亡くなってしまう。

母は娘に1本と手鏡を渡し、寂しい時に覗くと自分に会えると言い残す。その後継母のいじめに、京子は鏡を見てひとり慰めていたが、その姿を不審に思った継母は一層折檻する。耐え切れず鏡ヶ池で泣いていると、池に映った悲しげな自分の顔を母の顔と思い、思わず飛び込み亡くなってしまう。──

安吾の同小説では「行ってみると成程へんてつもない所で、なんとなく薄暗い感じのする小さな部落の片隅に、池というよりは水溜りとよぶにふさわしいものがあって、水の色も見えないくらい葦の密生するところがそれであった。」と描かれている。

じつは昔はもっと大きな湖だったらしいが、付近は地滑り地帯で幾度もの地滑りで池は小さくなり、荒れ地となっていた。1986年、伝説を後世に伝えるべく大伴家持の歌碑や石橋、遊歩道、駐車場を備えた施設としてきれいに造成され、今日に至っている。

安吾が訪れたときは葦に覆われた小さな水溜りのようだったようだが、1986年に整備され、いまでは雰囲気のある静かな場所になっている。手前の碑には大伴家持の歌が三歌彫られている。

松之山の町役場から十字路を越えて小学校の方に抜け、少し行った先の二股を左の道に入る。しばらく行くと兎口の集落がある。

「松之山から一里はなれた山中に兎口という部落があり、そこでは谷底の松の山温泉と反対に、見晴らしの開けた高台に湯のわく所があった。」(同)と安吾が書くように、兎口にはかつて植木屋など温泉旅館があったが今は閉鎖している。

その兎口からさらに進むと、松之山で最も高い674mの大松山がある。ここからの展望が一級品で、眼下に松之山の山並み、兎口の棚田などが一望できる。ただし、付近は冬になると大変な積雪となり、5月に登ろうとしたら残雪で通れなかったほどだ。

大松山のある湯峠を過ぎ、湯本の方面に降りて行くと途中で九十九折のような細い道がある。小説でも一行がこのルートを歩くシーンがあるのだが、そこで事件が起きる。

突然一行の行く手に大きな石が頭上から風を切って転がり落ちてきたのだ。すんでのところで命拾いした一行だが、蒲原氏が上を見上げると、一人の女がガサガサと草むらをかき分けて逃げる様子が目に入った。

「蒲原氏は、素朴な、無知な、自然のままの素朴なままの山の生物と同じように天真爛漫な残虐性を持って生まれた山の農婦を想像したのだ。(中略)頭上をめがけてただ石を落としてみたい亢奮に酔いくるい、石を落として、さて、慌てふためいて逃げて行く歓喜に震える張り切った胸や、ギラギラと光る眼、羚羊(かもしか)を思わせる柔軟な身体の動き──自然の懐にいだかれた激烈な情熱を空想したのだ。」(同)

兎口から湯元に抜ける細い道のカーブの先に、「安吾岩」と呼ばれる岩がある。松之山町によって立て看板が掲げられているが、見上げると大きな岩がせり出している。小説の中で一行が女に石を落とされた場所として、この名前が付けられている。

冬になれば雪深くほとんど様子がわからないが、夏になると緑で覆われ、岩から沁みだした水が側溝に勢いよく流れ、心地よい音を立てている。

そんな光景を眺めていると、ふと、小説で登場した俊敏な女が、獲物を狙うような目つきでこちらを見下ろしているような、不思議な気持ちになる。

山深い土地に生きる、動物のようにしなやかな野生の女のイメージは、『木々の精、谷の精』にも登場する。

松之山を思わせる「小暮村」に住む葛子(かつらこ)は、獣のような俊敏さと妖艶さを漂わせている。その存在で人を虜にする魔性の女だ。それらは後年の作品である『夜長姫と耳男』にもつながっていると七北氏は指摘する。

「山のどん底のような土地は、安吾にとって俗世から隔離された土地の印象が強かったのではないでしょうか。松之山のフォークロアな自然と人と、本人の現実離れした夢幻の中で、さまざまなイメージを安吾は描いたのだと思います」(七北氏)

兎口と松之山温泉街の中間地点にある、曲がりくねった細い道の先にある「安吾岩」。安吾がこの上にせり出している岩に腰かけていたとか、『逃げたい心』の作品中で、一行が謎の農婦に石を落とされて慌てた場所とされている。

どん詰まりの辺境に異世界への入り口=可能性を見た安吾

ただし、どん底のような村は隔離されていると同時に、他世界との境界でもある。長野との県境に近い松之山は、一山超えた津南とともに、かつては交通の要所であった。

『逃げたい心』には以下の記述もある。「奈良朝の頃には京と奥州を結ぶ道筋に当たっていたところで、大伴家持が住んだと伝えられる土地もあり、言葉や柔和な風習なぞにも多分に京の名残があって、交通の不便な頃はかえって賑やかな温泉であった」

『松之山町史』によれば、松之山から一山超えた津南の赤沢台地は、「古代から関東・信越の山間交通路の一つであったと考えられる」(P280)と書かれている。

松之山から津南に抜け、そこから赤沢台地を経て中津川を伝い信州に抜ける道が、かつての塩の道だそうだ。まさに松之山は交通の要衝だったのだ。

十日町から津南、松之山にかけての地域は「妻有(つまり)地区」と称され、最近では「大地の芸術祭」などで「妻有」の言葉は広まっている。妻有は「越後のどん詰まり」の「つまり」と掛かっていると言われる。

ただし、どん詰まりは同時に、他世界、異世界との境界(ボーダー)でもある。安吾の鋭い感性が、その空気感を鋭敏に捉えた。「どん詰まり」で、「山のどん底」でありながらも、じつはそれが他の世界に広がっている「窓」でもある。安吾の無意識の中のフォークロアな原型が、松之山の地形と風土、自然に共鳴したのではないだろうか?

そう考えてみると、安吾は少年時代、満たされぬ思いで学校をさぼり、切なさと共に新潟の浜から海と空を眺めた。新潟の浜も又、日本海に面する裏日本の西のどん詰まりであると同時に、遠く大陸という別世界への窓口=ボーダーでもある。

自らをボーダーの位置に立たせ、そこから新たな世界、可能性を思い描くのは、まさに堕ち切ることによって救われるという、『堕落論』の思考の形とパラレルだ。ボーダーも堕ち切った場所も、「際(きわ)」でありすべての「始まり」でもある。

海(新潟市)と山(松之山)と、安吾は二つのボーダーを意識し、それを自らの文学者としての根源として据えたのかもしれない。

作家坂口安吾にとって、松之山は自身の根源となる大切な地であった。次回第2回では、安吾が松之山で飲んだ酒と、村山家での粋な遊び、そして姪っ子の死が安吾に及ぼした影響を中心に、安吾と松之山の関係をさらに深掘りしていきたい。

安吾が中学時代、授業をサボって寝そべっていた寄居浜より、冬の日本海を望む。

新潟市にある護国神社の敷地内に立つ安吾文学碑。「ふるさとは語ることなし」という安吾の有名な言葉は、故郷を嫌っているのではなく、あまりにも思いが強すぎて、とても一言では語れないと解釈される。

作家坂口安吾は、終戦後の1946年に『堕落論』を発表してセンセーションを巻き起こし、一躍文壇の寵児となります。以後太宰治、織田作之助らとともに戦後無頼派として、小説、エッセイ、歴史小説、推理小説と幅広く活躍します。いまも根強い人気を誇る安吾ですが、松之山とはとても縁が深いことをご存じでしょうか。安吾の姉が、松之山の造り酒屋村山家に嫁いだことから、安吾は若い頃、この姉を頼って頻繁に村山家を訪れ滞在していました。安吾の作品に、『黒谷村』(1931)、『村のひと騒ぎ』(1933)、『逃げたい心』、『木々の精、谷の精』(1939)などがありますが、これらは、松之山ゆかりの作品です。

「虚空の百合」は、松之山を舞台にした坂口安吾作品の世界観を体現できる短編映画として松之山安吾の会が制作したものです。

安吾が紡いだ言葉と共に、松之山の情景が映し出されます。短編映画「虚空の百合」は、こちらからご覧いただけます。